Museo Moto Guzzi

Nel cuore di Mandello del Lario, il Museo Moto Guzzi celebra oltre un secolo di storia motociclistica italiana. Situato nello storico stabilimento dove tutto ebbe inizio nel 1921, il museo racconta l’evoluzione del marchio attraverso modelli leggendari e innovazioni tecniche.

Più di 150 motociclette iconiche sono esposte, dai primi prototipi alle moto da corsa che hanno fatto la storia. Ogni modello rappresenta un capitolo di passione, ingegno e velocità.

L’esposizione accompagna i visitatori in un viaggio emozionante tra design, tecnologia e competizioni.

Un luogo unico dove respirare la tradizione Moto Guzzi e vivere l’eredità di Carlo Guzzi.

Il museo è meta imperdibile per appassionati, curiosi e turisti da tutto il mondo.

Visitarlo significa entrare in contatto con l’anima autentica del motociclismo italiano.

Il Museo è aperto al pubblico nei giorni e negli orari indicati sul sito https://museo.motoguzzi.com

Scopri dove nasce la leggenda dell’Aquila dorata.

Benvenuti nel mondo Moto Guzzi.

SAN ZENONE IN TONZANICO

Nel martirologio cristiano si contano almeno una quindicina di santi dal nome Zenone, risalenti tutti – o quasi- ad un certo periodo storico (IV- VI sec), e parecchi di essi con le caratteristiche salienti di essere stati soldati e martiri, morti in giovane età. Altri, dello stesso periodo. Sono descritti come anacoreti, eremiti, vissuti in contemplazione, in povertà assoluta e in solitudine. A questo gruppetto, forse, si riferisce la elevazione popolare del San Zenone di Mandello, forse a San Zenone dell’Antiochena, santo eremita morto prima del 440, periodo in cui vengono redatte delle note su di lui arrivate fino a noi. Questo San Zenone proveniva da una ricca famiglia dell’Asia Minore ed era divenuto una personalità importante della corte imperiale, al tempo dell’imperatore Valente. Avendo poi conosciuto in Cappadocia il vescovo San Basilio di Cesarea, alla morte dell’imperatore Valente, si ritirò in un cimitero abbandonato su una collina, vicino ad Antiochia. Pare che abbia compiuto parecchi miracoli, in vita, tra cui quello di aver fermato una banda di saccheggiatori i violenti in quella zona, solo con le preghiere e con la sua parola. Prima di morire donò tutti i suoi tanti beni accumulati alla chiesa di Antiochia. Vivendo in totale solitudine ed in assoluta povertà, questo santo si sostentava con un solo pane ogni due giorni, portatogli da un suo giovane amico della città vicina. Questo particolare, espresso nella rappresentazione del santo di Mandello, mi fa propendere per l’attribuzione al filone dei santi Zenone. Peraltro questo san Zenone di riferimento è venerato e molto conosciuto, oltre che riconosciuto – va da sé- dalla chiesa cristiana di rito Bizantino. Infine, non dimentichiamo il nostro San Zenone/ San Zeno, vescovo di Verona, che convertì i veronesi al cristianesimo, e la relativa bellissima chiesa a lui dedicata, che vale da sola un viaggio.

Santuario della Beata Vergine del Fiume

Santuario della Beata Vergine del FiumeEdificio a pianta ottagonale con tamburo e portico esastilo realizzato in seguito al ritrovamento (1624) dell’immagine della Vergine ora sull’altare maggiore.

Fabbrica ultimata nel 1630, ma con rifacimenti successivi (portico rifatto nel 1742 e campanile nel 1912).

Cappelle esterne della Via Crucis realizzate tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800.

Decorazione all’interno tra i più felici esempi del barocco lariano.

Affreschi e tele del coro con Storie della Vergine di Agostino Santagostino (XVII sec).

Ricca decorazione a stucco di Giacomo Scotti (XVIII sec).

Chiesa di Debbio

Negli ultimi decenni un po’ dimenticato, al confine tra due Comuni, questo santuario finalmente è per i visitatori una piacevole scoperta e un’occasione per una salutare passeggiata. Si puo infatti percorrere in pochi minuti il tratto Debbio – S. Giorgio e viceversa o arrivare da Abbadia seguendo il “Sentiero del viandante”.

Dal 2006, anno in cui un intero mese fu dedicato a Debbio, con mostre ed eventi, grazie alla sensibilità dell’ Amministrazione Comunale di Mandello, l’8 Settembre di ogni anno (festa della Madonna di Debbio) si può raggiungere questo sacro luogo anche in barca, rivivendo un magico momento, ammirando la chiesa dal lago e assistendo alle varie iniziative organizzate in collaborazione con la Parrocchia di San Lorenzo.

Una Madonna del latte

La devozione Mariana nel nostro territorio è testimoniata da vari oratori, chiese, santuari e cappelle votive; una recente ricerca ci illumina sulla diffusione e venerazione per le Madonne del Latte nella nostra Provincia, tra cui anche quella di Debbio.

Voglio qui ricordare altre Virgo Lactans: una era conservata in San Martino di Abbadia, un’altra, dolcissima e di buona fattura, era situata in una corte privata di Linzanico; lungo la vecchia strada che dai Saioli conduce a Lierna, sul muro di un casello se ne trova ancora una, cosi come nella chiesa di Bonzeno sopra Bellano.

Posizione privilegiata

II santuario di Debbio aveva un tempo un’importanza particolare come punto di passaggio quasi obbligato; su un colle, tra campi coltivati, in vista di Mandello, si trovava all’incrocio delle vie di comunicazione tra le sponde del lago e le strade che portavano ai borghi e verso i monti; per raggiungere Mandello bisognava salire, lungo la via Ducale, fino a S. Giorgio e ridiscendere, superando il Sasso omonimo o prendere a Debbio la barca.

In effetti ci sembra oggi strano perchè esiste la carrozzabile a lago, realizzata dagli Austriaci nella prima meta dell’800 e la ferrovia Lecco-Colico (1892). Un’unica rampa univa la chiesa all’approdo a lago prima del 1820-30, mentre ora sono tre.

L’ importanza della Madonna di Debbio è testimoniata anche dalle cartoline che la rappresentano e che venivano inviate da Mandello oltre che dai disegni di artisti locali.

Storia

La costruzione e antica, ma non databile con precisione. Inizialmente dedicata a S. Stefano (come citata gia nell’ 883), è ricordata alla fine del XIII sec. da Goffredo da Bussero nel LIBER NOTITIAE SANCTORUM MEDIOLANI tra le venti chiese di Mandello.

Nel 1434 viene commissionato dai conti Stropeni un affresco della Madonna del latte. Del 1619 è la piccola campana, con la scritta “Sancta Maria ora pro nobis”, del XVII sec. molti ex voto, ora perduti, una pala con la lapidazione di S. Stefano, una tela di Madonna con Bambino tra Santi e offerenti. Molti lavori vengono realizzati nella seconda metà del ‘700: 1755 si sposta l’affresco, nel 1760 il Santuario viene dedicato a Santa Maria Nascente, nel 1781 viene dipinta la volta della chiesa. Nel XIX sec. il santuario assume maggiore importanza quando Pio VII consacra l’altare privilegiato di Debbio.

Arte

Le forme attuali dell’edificio risalgono alla seconda metà del 1700 e ripropongono la tipologia degli oratori della zona. La facciata a capanna ha una distribuzione simmetrica delle aperture, con due finestrelle ai lati del portone centrale, incorniciate in granito, una più grande superiore, decorata con cornice in stile Barocchetto come il portale sottostante. L’interno ad una navata, con volta a botte, presbiterio rettangolare, presenta la parete dell’altare dipinta a volute, conchiglie e fiori, un finto catino con le stelle.

Le forme attuali dell’edificio risalgono alla seconda metà del 1700 e ripropongono la tipologia degli oratori della zona. La facciata a capanna ha una distribuzione simmetrica delle aperture, con due finestrelle ai lati del portone centrale, incorniciate in granito, una più grande superiore, decorata con cornice in stile Barocchetto come il portale sottostante. L’interno ad una navata, con volta a botte, presbiterio rettangolare, presenta la parete dell’altare dipinta a volute, conchiglie e fiori, un finto catino con le stelle.

Nell’insieme si ha l’illusione di uno spazio concavo molto ricco; ai lati dell’altare, ornato da un prezioso paliotto in seta, due porte danno accesso alla Sagrestia.

Alle pareti laterali, intonacate di rosa marmorizzato, undici ovali richiamano quasi tutti qualità e virtu di Maria.

L’affresco della Vergine (1434)

La costruzione e antica, ma non databile con precisione. Inizialmente dedicata a S. Stefano (come citata gia nell’ 883), è ricordata alla fine del XIII sec. da Goffredo da Bussero nel LIBER NOTITIAE SANCTORUM MEDIOLANI tra le venti chiese di Mandello.

Nel 1434 viene commissionato dai conti Stropeni un affresco della Madonna del latte. Del 1619 è la piccola campana, con la scritta “Sancta Maria ora pro nobis”, del XVII sec. molti ex voto, ora perduti, una pala con la lapidazione di S. Stefano, una tela di Madonna con Bambino tra Santi e offerenti. Molti lavori vengono realizzati nella seconda metà del ‘700: 1755 si sposta l’affresco, nel 1760 il Santuario viene dedicato a Santa Maria Nascente, nel 1781 viene dipinta la volta della chiesa. Nel XIX sec. il santuario assume maggiore importanza quando Pio VII consacra l’altare privilegiato di Debbio.

La devozione popolare, iniziata nel 1434, continua nei secoli tanto che il luogo conosciuto come “Madonna di Debbio” e molte sono le elemosine, le offerte, i lasciti.

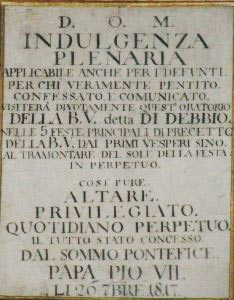

L’afflusso dei fedeli aumenta dopo che il 26-9¬1817 papa Pio VII concede l’Indulgenza Plenaria perpetua.

Anche una recente ricerca ha dimostrato l’attaccamento dei mandellesi per questo santuario, frequentato assiduamente fino al dopoguerra e agli anni ’60, e confermato come le donne in particolare vi si recassero per pregare questa Madonna del latte, chiederle la grazia di un figlio, la protezione durante la gravidanza, il parto e l’allattamento, che nei secoli passati voleva dire la sopravvivenza del neonato. Era abitudine portare i bambini a Debbio (piccoli, ma anche ragazzi); la panchina esterna permetteva anche a loro, quando la chiesa era chiusa, di vedere l’interno e di rivolgere una preghiera alla Vergine; si lasciavano fiori e ceri sulla finestra aperta e tante famiglie si recavano per la festa sia a piedi che in barca. Le processioni passavano per Debbio: a S. Marco, il 25 aprile, si facevano benedire le uova del baco da seta, ad aprile-maggio vi passavano le rogazioni, processioni mattutine per la benedizione dei campi. Molti matrimoni sono stati celebrati nel Santuario e si racconta di fatti miracolosi.

Una particolare attenzione meritano gli ex voto del ‘700 e ‘800, realizzati su supporti di materiale diverso, prevalentemente ligneo, una produzione pittorica minore ricca di fascino (le relative copie sono ora appese nella chiesa).

La festa della Madonna di Debbio

Preceduta da una novena, l’8 settembre era una ricorrenza molto attesa e speciale, con la S. Messa, i Vespri e i canestri; ci si fermava tutto il giomo per una scampagnata in compagnia.

La religiositià popolare e gli ex-voto

Tutte le opere sono da qualche anno conservate in S. Lorenzo a Mandello: la tela e la pala sono visibili nella cappella di S. Marta, gli ex voto sono nel corridoio tra questa e la Sagrestia, dove si trova anche l’Indulgenza plenaria, incorniciata sopra la porta; la preziosa corona della Madonna è conservata invece nel Museo della parrocchiale. Sul leggio dell’altare centrale si può notare un altorilievo raffigurante l’Eterno Padre, che ha subito diversi spostamenti (sui quali non concordi sono i vari studiosi), ma era conservato a Debbio: alcuni testimoni raccontano che un tempo era inserito nel muro di sinistra dell’ultima rampa di scale, da qui rimosso e murato nella parete esterna verso Abbadia in occasione dell’ampliamento del sagrato della chiesa verso sinistra.

Tutte le opere sono da qualche anno conservate in S. Lorenzo a Mandello: la tela e la pala sono visibili nella cappella di S. Marta, gli ex voto sono nel corridoio tra questa e la Sagrestia, dove si trova anche l’Indulgenza plenaria, incorniciata sopra la porta; la preziosa corona della Madonna è conservata invece nel Museo della parrocchiale. Sul leggio dell’altare centrale si può notare un altorilievo raffigurante l’Eterno Padre, che ha subito diversi spostamenti (sui quali non concordi sono i vari studiosi), ma era conservato a Debbio: alcuni testimoni raccontano che un tempo era inserito nel muro di sinistra dell’ultima rampa di scale, da qui rimosso e murato nella parete esterna verso Abbadia in occasione dell’ampliamento del sagrato della chiesa verso sinistra.

ARCIPRETALE DI SAN LORENZO MARTIRE

La chiesa è situata in zona lago,non lontana dal pontile del battello.

Già documentata nell’800, nel 1288 sede di Capitolo. La forma attuale si deve al rifacimento del 1613. Dell’antica struttura il campanile romanico (sec XI-XII). Affiancata dal complesso di Santa Marta, sacello a pianta quadrata con abside poligonale, sede di antica confraternita (1300).

Ricca decorazione barocca all’interno. Nel presbiterio tele (XVII sec) con Storie di San Lorenzo di Agostino Santagostino. Stucchi del presbiterio di Giacomo Scotti (XVII sec), stalli del coro ligneo di Paolo Lucini (1691). Altare maggiore pregevolissima opera in legno intagliato e dorato.

Organo Serassi (1764) scolpito e dorato. Decorazione della volta della navata con Trionfo della Pace di Luigi Tagliaferri (1915). Nell’andito che conduce da San Lorenzo a Santa Marta affresco dell’Addolorata, di origine antica, più volte ridipinto.

Dalla chiesa di Santa Marta si accede alla Grotta della Madonna di Lourdes.

Di fronte alla Chiesa l’antica Cappella dei Morti, a pianta ottagonale

Chiesa di San Giorgio

L’origine dell’edificio è molto antica, come dimostra la piccola acquasantiera in marmo dell’ingresso laterale, scolpita a nastri intrecciati e croci greche e attribuita al sec. IX-X.

S. Giorgio è di probabile fondazione altomedioevale, e la tradizione l’ha sempre considerata come la chiesa di Crebbio, ora frazione del Comune di Abbadia Lariana, e come tale mantenne per secoli la funzione cimiteriale.

La struttura a capanna, con belle capriate lignee a vista, nelle murature e nelle monofore appartiene al sec. XIII; l’ampio arco trionfale ad ogiva e il presbiterio a volta con costoloni rappresentano un adattamento dei primi decenni del Quattrocento. Si tratta di una architettura molto essenziale che si rintraccia su tutta la Riviera del lago nei tempietti medioevali.

La chiesa è ricordata dal 1461 e fu legata per lungo tempo alla plebana di Mandello del Lario, al cui territorio comunale ancora appartiene, benchè parte della parrocchia di S. Antonio di Crebbio, fondata net 1621 da Filippo Archinti vescovo di Como.

Gli affreschi

Rende particolarmente incantevole l’ambiente l’ampio e unitario apparato decorativo ad affresco, che copre gran parte delle pareti, l’arco trionfale e il fondo del presbiterio. Il raro ciclo, che copre precedenti composizioni affioranti sulla parete dell’arco trionfale e sulla parete destra, si muove entro la matrice culturale dell’Osservanza promossa da San Bernardino, e formula in modo alto ed efficace la concezione che, al momento escatologico, si perviene attraverso le opere e soprattutto la carità. Sull’arco trionfale è dipinto il Cristo nel giudizio finale, affiancato dai profeti Ezechiele e Isaia, cui sottostanno in terne le nove schiere angeliche e patriarchi, inferiormente raccolte da una parte con le sante Brigida, Maria, Agata, a destra con i santi Biagio, Bernardino, Michele: un tempo vi antistavano piccoli altari votivi alle donne e agli uomini.

Sulla parete sinistra si delinea, oltre al Limbo, la risurrezione dei buoni che salgono in gerarchie entro un castello, accolti dai santi Pietro e Paolo e dalla Vergine che si protende verso i riquadri, deliziosamente trattati, delle Opere di Misericordia.

Sull’opposta parete sono incatenati i vizi al giudizio di Minosse; i dannati, intorno all’enorme re dell’lnferno, subiscono le pene del contrappasso dantesco; sulle spine di un singolare albero dai morti rami infruttiferi, sono infilzati i corpi nudi dei viziosi di ogni ordine sociale dai pescatori ai duchi. Questi affreschi vengono collocati negli anni 1475-1485 e riferiti a maestri dell’area piemontese di Mondovi, che attingono però alle esperienze lombarde, in particolare del Foppa, riscontrabili soprattutto sull’arco trionfale.

Nel sotto-arco sono dipinti busti di profeti, decorati sono i costoloni con la bella chiave di volta col Cristo benedicente, mentre sulla parete fondo si vede una Crocifissione stilisticamente diversa, forse opera di un maestro della zona.

Si aggiungono a questo ciclo sulla parete nord alcuni riquadri molto freschi: Madonna in trono con S. Bernardino, i santi Nicola Tolentino e Antonio abate, i santi Bernardo e Rocco, il peccato primordiale di Adamo ed Eva.

Torre di Maggiana (detta del Barbarossa)

La Torre di Maggiana “detta del Barbarossa” è una fortificazione di origine medievale risalente al XII secolo, il cui nome va ricondotto alla leggenda secondo cui la famiglia Mandelli avrebbe offerto ospitalità all’imperatore Federico I (il Barbarossa) nel 1158. Della decorazione ad affresco che un tempo ornava i locali resistono alcuni lacerti rappresentanti trofei d’armi. Attualmente è sede del Museo di Arte Contadina il quale, allestito con cura dal Gruppo Amici di Maggiana, raccoglie manufatti del lavoro e dell’arte contadina. Sulla terrazza, in cima alla torre, si gode un bellissimo panorama sul lago e sulle montagne circostanti.Orari di apertura: Dalle 10:00 alle 12:00 nei seguenti giorni: Aprile: 9, 16 (Pasqua), 17, 23, 24, 25, 30.

Da Maggio a Settembre Sabato e Domenica.

Aperture straordinarie: 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto

RONGIO – SAN GIACOMO

Documentata dal 1558 ma di fondazione più antica. Forma attuale frutto di un intervento di abbellimento e restauro del 1903. Dal 1913 il fonte battesimale. All’interno, sull’altare di marmo policromo intarsiato (1745), una nicchia accoglie la statua del Santo in abiti vescovili.Sulla volta del presbiterio La cena in Emmaus.Nello spessore di un pilastro che divide il presbiterio dalla navata, visibile affresco tardogotico raffigurante Madonna col Bambino con ramo di ulivo. Nella navata si apre la Cappella della Madonna del Rosario con bella statua della vergine. Copertura della navata con volta a crociera adue campate. In controfacciata, in posizione elevata, il coro.

Chiesa di Sant’Antonio da Padova( Rongio)

Risale al 1654. Sopra l’altare maggiore una statua di Sant’Antonio con Gesù Bambino circondato da fanciulli. Sulle pareti del presbiterio 2 tele: a sinistra Sant’Antonio resuscita un morto; a destra fatto che narra l’origine della chiesa. Nella navata 2 nicchie con statue della Vergine Immacolata e di un Santo Guerriero. Due tele nella navata rappresentano Maria Immacolata che trionfa su un drago e il sacrificio di Isacco. Nelle lunette dipinti 2 miracoli di Sant’Antonio.

Santa Maria al monte (Olcio)

A 661 metri s.l.m., su antica via di comunicazione che collegava Mandello alla Valsassina. La mulattiera che conduce alla chiesa parte dalla frazione di Somana

Sicuramente già esistente nel 1145, quando il santuario è citato in un privilegio papale.

Nel 1335 fu ospizio benedettino, con annessi locali edificati in epoca medievale.

Dal 1440 dipende dalla Parrocchia di Olcio.

Della primitiva costruzione romanica il campanile e la planimetria, ad aula unica con portico esterno.

L’altare maggiore conserva un quadro con Maria e Bambino tra i SS. Giuliano e Lorenzo.

Seriamente danneggiata da un disastroso incendio nel 1997, in seguito restaurata nelle forme attuali

Chiesa di Santa Eufemia (Olcio)

Olcio – Sant’EufemiaSituata nella frazione di Olcio,sulla provinciale.

Sicuramente anteriore alla Parrocchia, costituita con atto notarile il 4 Novembre 1491, come attestano elementi del campanile di epoca romanica, sovrastato da cupola a cipolla appena accennata di epoca successiva.

L’aspetto attuale si deve a un rifacimento del XIX sec.

All’interno ricca decorazione ottocentesca con dipinti nella zona presbiteriale di Giovanni Maria Tagliaferri (1873). Sull’altare maggiore in marmo policromo è una pala con la Natività.

In controfacciata in posizione elevata pregevole organo Carnisi (1853)

CHIESETTA ALPINA DI ERA

Ecco la rivista “Le vie d’Italia” di novembre del 1938, che annuncia la fine lavori e la consacrazione della chiesetta alpina di Era, con parole entusiastiche e con un lungo elogio che qui potete leggere agevolmente sovrapposto alla copertina dello stesso numero della rivista, a tiratura nazionale.

La grotta Ferrera si trova in località Acqua Bianca

Il livello orografico della grotta è 590 metri sopra il livello del mare ed ha un dislivello massimo di circa -37 metri.

La caverna è costituita essenzialmente da un’unica immensa sala lunga circa 175 metri e larga circa 50 metri. È percorsa per un breve tratto da un ruscello proveniente da una volta che forma una cascata.

L’accesso è estremamente facile, poiché si apre sul bordo di una mulattiera molto ben tenuta; anche la percorribilità interna è facile, tuttavia il suolo è coperto da fango scivoloso e costellato di crepacci.

La caverna è stata originata dalla dissoluzione di una parte di roccia più corrodibile seguita dal crollo di altri strati sovrastanti al fine di ristabilire l’equilibrio. Questo tipo di formazione è frequente nelle grotte della zone limitrofe.